健康経営の推進

健康経営の推進

基本的な考え方

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。経営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組むことは、従業員の活力向上や生産性向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に企業収益の向上につながると期待されます。

健康経営を実践していくには、社員のエンゲージメント向上が不可欠です。社員が心身ともに健康であることはもちろんのこと、成長意欲やモチベーションを高める働きやすい職場環境の実現が重要と考えます(ウェルビーイング※の実現)。

- ※ウェルビーイング(Well-being)の定義

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、 すべてが満たされた状態にあることをいいます(日本WHO協会訳)

健康経営宣言

健康経営宣言

SMBC日興証券にとって、全ての社員が大切な財産です。お客さまに高い価値を提供し続ける会社であるためには、社員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働くことが重要であると考えています。

この信条に基づき、社員の健康増進施策を実施し、個性や能力を最大限に発揮できる、活力ある職場環境を整えていきます。

また、会社と健康保険組合が一体となって、社員とその家族の健康保持及び増進を積極的に進めていくことを宣言します。

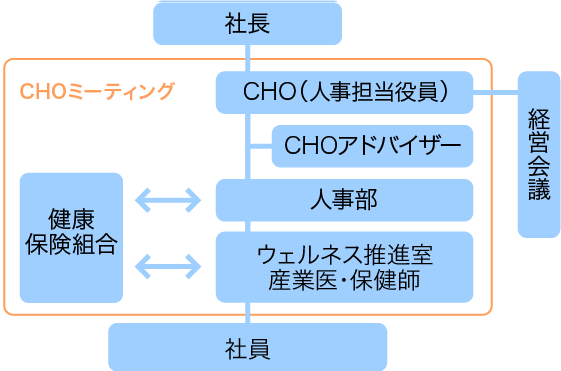

健康経営推進体制

健康経営をより確かに推進する体制を整えるため、人事担当役員をCHO(Chief Health Officer:最高健康責任者)に選任しています。CHO主催の「CHOミーティング」を定期開催し、当社が目指す健康経営についてのディスカッションや、社員の健康保持及び増進を支援する施策の検討、効果検証、また健康保険組合との連携を通じたコラボヘルスを推進しています。また、健康経営の推進状況について、社長、ならびに経営会議・取締役会にて定期的に報告しています。

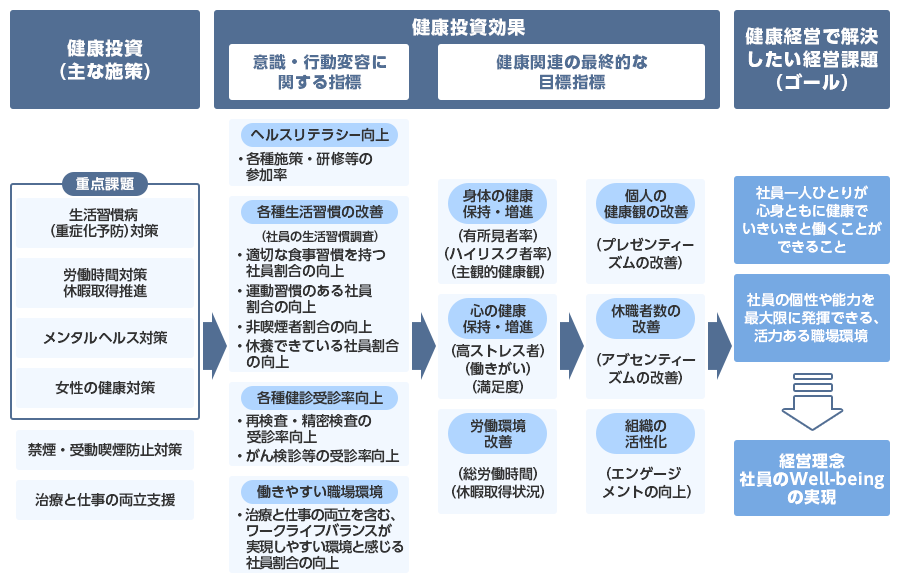

健康経営のゴールと重点項目

重点項目における目標と取組み

生活習慣病(重症化予防)対策

| 指標 | 2023年度 | 目標 (2025年度末) |

|---|---|---|

| 精密検査受診率 | 86.1% | 90% |

| 健康診断における有所見率(肥満) | 33.7% | 前年比減少 |

| 適正な運動習慣のある社員比率 | 28.8% | 30% |

内容

健診結果における有所見者数は増加傾向にあります。特に、男性の肥満・血圧の有所見率が全国平均と比べても高く、生活習慣病予防対策の重要性が増しています。一方、適正な運動習慣を持つ割合を見ると、女性が男性より低い傾向にあります。長く健康で働き続けられる基盤づくりに向け、若年層の健康習慣定着に向けた対策、生活習慣と密接な関係にある働き方の見直しが重要です。

具体的な取組み

- <健康習慣の定着>

-

- 「食事」「運動」「睡眠」等、生活習慣に関連した健康セミナーの開催・コンテンツ配信

- 健康増進イベントの開催(ウォーキングイベント等)

- 若年層を対象とした、正しい生活習慣を定着させるための研修

- 全役社員を対象に「適正な睡眠と健康」をテーマにeラーニングを実施

- <ハイリスク者対応、生活習慣の改善支援>

-

- 肥満、血圧など複数の所見を有する社員をハイリスク者に分類し、健康レベルに応じた指導を実施

- 産業医が精密検査や医療機関の受診が必要と判断した社員に対し、保健師より受診勧奨

- 保健師による生活習慣改善に向けた啓発動画の配信

- 特定保健指導を受けやすい環境の整備

進捗状況

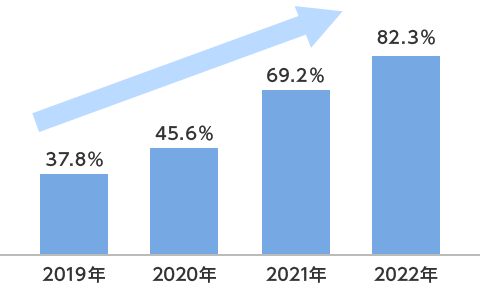

精密検査の受診勧奨について、具体的には、医療機関への紹介状の発行や、受診を必要とする社員が業務時間中に受診しやすいよう管理職にも通知を行い業務調整等の配慮を行っています。それらの取組みにより、精密検査受診率は、2020年度の45.6%から、2023年度は86.1%へと大幅に上昇しました。

また、2023年度有所見者のうち、ハイリスク者に該当する社員全員に対し保健指導を行い、産業医による面接指導を実施しました。その結果、86%が医療機関で受診後治療開始、14%が生活改善等の要経過観察となりました。

今後の課題

セミナー・イベントへの参加率向上が課題です。体が元気だと、健康習慣については後回しになりがちです。若年層でも健康に関心が持てるよう、参加することで社員間のつながりができたり、楽しさやメリットを実感できる等、持続可能な仕組みづくりを目指します。

労働時間対策

| 指標 | 2023年度 | 目標 (2025年度末) |

|---|---|---|

| 年間総労働時間/人 | 2,091時間 | 2,100時間の定着 |

| 休暇取得日数/人 | 19.5日 | 20日の定着 |

内容

社員が心身ともに健康で、活力を持って仕事に取り組める環境づくりには、ワークライフバランスの推進が重要です。当社は労働時間対策を重点課題として、長時間労働の是正および休暇取得の促進に取り組んでいます。

具体的な取組み

- 時間外労働月80時間超の原則禁止。80時間超の社員については産業医面談を必須とし、45時間超の社員は希望者に対し実施

- 「スポット休暇制度」の計画的な休暇取得推進

- 週1日以上の早帰りの励行

- 年2回の連続休暇(暦日5日以上)および「プラス1day」の取得推進

- 早帰り強化月間の実施

進捗状況

労働時間については「早帰り強化月間」や「早帰りの日」の浸透など、全社的に時間管理に対する意識が高まっています。休暇については、月1日の有給休暇取得を奨励する「スポット休暇制度」や、年2回の連続休暇、さらに1日休暇を追加できる「プラス1day」などの定着が進み、1人当たりの休暇取得日数が増加しています。

今後の課題

労働時間の適正化に向けて、社員自身が自らの責任と意思において時間管理を行う企業風土の醸成を図ると同時に、デジタル化含む社内業務の効率化も推進していきます。

また社員のワークライフバランス実現のために、柔軟な働き方が可能となる制度対応も取り入れ、全ての社員が働きやすい職場環境づくりを目指します。

メンタルヘルス対策

| 指標 | 2023年度 | 目標 (2025年度末) |

|---|---|---|

| ストレスチェックにおける 高ストレス者割合 |

11.5% | 10% |

内容

職場のメンタルヘルスケアは社会的にも大きな問題であり、当社においてもメンタルヘルス対策を重点課題とし、職場環境の改善、セルフケア・ラインケアの研修等、メンタル不調の未然防止に取り組んでいます。また、メンタル不調となった際は産業医による面談、および保健師、人事担当者が連携し、その後の復職に向けたサポ―トを行っています。

具体的な取組み

- 職場のメンタルヘルスに関するeラーニング、外部講師によるセミナーの実施

- 管理職に対し「ラインケア」に関する研修の実施、ツール(チェックリスト・動画等)の提供

- ストレスチェック実施結果における高ストレス判定者のうち、希望者および産業医が必要と指示した社員への面談の実施。健康リスクの高い部室店への支援

- ハラスメントに関するアンケート、およびハラスメント防止に向けた研修を全役社員必修で定期的に実施

- メンタルヘルスに関する相談対応(社内・社外に窓口を設置)

進捗状況

ストレスやセルフケアに関する知識、および互いを尊重するコミュニケーション等について学ぶことを目的に、「職場のメンタルヘルス」をテーマとしたeラーニングを全役社員必修で実施しました。

またストレスチェックにおいて、産業医・保健師が全部室店の総合結果を分析し、健康リスクが高いと判定した部室店を対象に、管理職と対話し今後の対策を検討するなどの支援を行っています。

今後の課題

職場におけるメンタル不調の理由は様々です。予防対策として、セルフケアやレジリエンス等のリテラシー向上研修の実施、心理的安全性の高い職場環境づくりへの啓発を継続します。

また、育児や介護と仕事を両立する社員は年々増加していますが、両立の負担等により不調を発することのないよう、職場の理解醸成も含めた支援を進めていきます。

女性の健康対策

| 指標 | 2023年度 | 目標 (2025年度末) |

|---|---|---|

| 女性社員のプレゼンティーズム | 21.1% | 前年比低減 |

| がん検診受診率 (子宮がん・乳がん) |

子宮頸がん:50.1% 乳がん:59.9% |

各80% |

内容

女性特有の健康課題(月経・更年期)や不妊治療等を理由に、昇進や責任の重い仕事に就くこと、キャリアを諦める女性が社会全体において少なくありません。女性が安心してキャリア形成を考えられる環境には、まず、女性自身および周囲のリテラシーを高めることが重要です。当社では、eラーニングや外部講師によるセミナー、コンテンツ配信により女性の健康課題に対する理解醸成に取り組んでいます。

具体的な取組み

- 女性の健康課題(月経・更年期)や不妊治療に関するeラーニング研修を全役社員必修で実施

- 助産師による「更年期を学ぶセミナー」を実施し、セミナー動画を社内イントラに常時掲載

- 女性産業医を増員し、相談しやすい環境を整備

- 女性の健康課題、DE&Iに特化した情報コンテンツの配信

- 乳がん・子宮がん検診受診への啓発

- 全拠点におけるサニタリー用品の備品化

- 「生理休暇」の名称変更、適用範囲の見直し

- いつでもスマホで医師に無料相談できる「女性の健康・育児相談窓口」の設置

進捗状況

当社の女性社員が健康課題についてどう考え、会社に何を希望するかを把握するため、社内アンケートを実施し、その後の施策検討に活かしています。その一環として、生理休暇を「マイケア休暇」へ名称変更し、更年期にかかる症状や不妊治療時も適用範囲に含み、対象を全社員に拡大しました。その他、サニタリー用品の備品化等、いつでも安心して業務に取り組める職場環境づくりを目指しています。

今後の課題

上記社内アンケートでは、女性の健康課題について「上司(特に男性)には相談しづらい」という意見が多く見られました。女性社員が一人で抱えてしまわないためにも、上司・同僚が正しい知識を持つことが第一歩と考え、継続的に研修や啓発を行っていきます。また、20代、30代において乳がん・子宮がん検査の受診率が低いことから、受診を働きかける啓発活動を引き続き実施します。

その他の取組み

禁煙・受動喫煙防止対策

当社の喫煙率(2023年度)は22.7%と、全国平均に比べ高い傾向にあります。喫煙による健康被害は、他の生活習慣(食事・運動)や血圧などの健康状態により更に疾病リスクが高くなることから、当社では喫煙率20%以下(2025年度)を目標とし、受動喫煙対策を含めた啓発活動、禁煙者支援に取り組んでいます。

具体的には、禁煙を望む社員への禁煙サポートツールの費用補助、毎月22日を「全社禁煙DAY」とし社内イントラに禁煙啓発資料を配信、タバコに関するeラーニングの実施等です。

また2023年度より、禁煙に成功した社員に対し社内で称賛を送る仕組みや健康ポイントの付与、禁煙成功者の体験談共有も進めています。

2023年度の社内調査では喫煙者のうち50.3%が喫煙を「やめたい」「本数を減らしたい」と回答しています。今後も禁煙を望む社員の支援を強化する一方で、受動喫煙対策としての社内環境整備も進めていきます。

ヘルスリテラシー向上施策

社員のウェルビーイングの実現に向けて、「健康課題と働きやすい職場環境づくり」をテーマに全社員必修の研修を実施しています。

また、当社の健康課題に合わせたセミナー(食事・睡眠・禁煙・女性の健康・肩こり解消)、生活習慣調査(年一回)を行っています。

さらに、毎月発行する社内報「On NIKKO」では、セルフケアを含めた健康管理全般についての情報発信を行い、各種社員研修では健康管理やメンタルヘルスに関するプログラムを取り入れています。

- ◆主な取組みの参加状況(2023年度)

- 全社員向け研修実施率:97.6%

- 生活習慣調査実施率:95.9%

- ◆オンライン健康セミナー参加数(2021年10月~)

-

- 肩こり・腰痛・眼精疲労改善セミナー

- 運動(ストレッチ)セミナー

- 食事セミナー

- 睡眠セミナー

- 働く女性の健康セミナー

- 更年期を学ぶセミナー

- 不妊治療と仕事の両立セミナー

- がん治療と仕事の両立支援セミナー

- メンタルヘルスに関するセミナー

- マインドフルネスセミナー

- ウェルビーイング経営セミナー

- 花粉症セミナー

セミナー後のアンケートでは、90%以上が「満足した」「ほぼ満足した」と回答しています。

- ◆オンライン動画配信(2023年11月~)

- 全社員がいつでも視聴できるよう、女性の健康課題やメンタルヘルス対策、DE&I等に関するコンテンツ・セミナー動画を随時配信。

ウェルネス月間の開催

2023年より毎年11月をSMBCグループ共通の「ウェルネス月間」と定め、健康にまつわる情報発信や、セミナーの開催等を行っています。定期開催により社内に浸透させることで、社員の運動習慣の定着および健康リテラシーの向上、中長期的には健康関連指標の改善を目指します。

ウォーキングイベントの開催

健康保険組合と協働し、全役社員が参加できるウォーキングイベント「歩fes.」を年に2回開催しています。

運動習慣の定着に向けたきっかけづくりが目的ですが、重要なのは、イベント参加以降の「継続的な取組み」の促進です。習慣の定着には、「一緒に取り組む仲間」や「周囲からの励まし」も大切な要素です。本イベントは個人参加、チーム参加いずれも可能とし、参加を通じて役社員同士のつながりも醸成できるような運営を心がけています。参加者は延べ2,654名です。

ポイントプログラムの活用

一人でも多くの社員が健康に興味を持ち、各自の目標に向かい楽しく健康習慣を身に付けられるよう、ウォーキングイベントや日常の体調管理、禁煙成功時など、健康に繋がる行動で「健康ポイント」が貯まるポイントプログラムを導入しています。健康ポイントが貯まると健康器具や生活用品に交換できます。

障がい者アスリート社員による情報発信

パラリンピック6大会連続出場など世界で活躍する障がい者アスリート社員鈴木徹をCHOアドバイザーに任命し、健康経営の推進に直接参画しています。また鈴木をはじめとする障がい者アスリート(計17名)による健康コラムやオフィスでできるエクササイズ動画を配信しています。

2023年に開催した皇居ランイベントでは、障がい者アスリートが参加者にストレッチ方法を指導しました。

社員のアイデアを活用~ウェルビーイング実現に向けて~

社員のウェルビーイングの実現に向けて、社内イントラのアンケートシステムにて社員より「職場環境や働き方」に関する意見や、実施してほしいセミナー・施策のアイデア等を常時募集し、施策検討や制度改定に活かしています。また、提言者に対しては社内で称賛する仕組みを活用し提言を奨励する等、施策の普及を目指しています。

労働安全衛生にかかる取組み

当社では労働安全衛生法に基づき、毎月1回開催されている衛生委員会において、長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策の推進等について調査審議を行い、より良い職場環境づくりに向け意見交換をしています。その他、保健師より健康に関する情報を毎回発信し、ヘルスリテラシーの向上を図り、また職場内では社員の意見を収集する機会を創出しています。また、産業医による定期職場巡視では、職場の安全衛生点検に加えて、現場の社員からも意見を聞きながら実態に即した労働衛生教育を行っています。

健康経営推進による効果

当社では、健康経営において、まずは社員一人ひとりの心身の健康維持・増進が必要と考えており、そのための取組みを行っています。またその効果を測る指標として社員のエンゲージメントを重要視しています。毎月実施しているエンゲージメント調査では、社員が”いきいき”と主体的に、士気高く働くことができる環境が整っているかどうかを測定しています。調査結果をふまえ、各組織において改善したい点と改善に向けた対策を所属員全員で話し合う機会を必ず設け、実行する、PDCAサイクルを構築しています。また、CHOを委員長、役員を委員とした「エンゲージメント向上委員会」では、全社的なエンゲージメント向上に向けたディスカッション、施策検討の場を設けています。それらの取組みにより、全社的なエンゲージメント数値は上昇傾向です。社内においてエンゲージメント向上に対する意識も高まり、1on1ミーティングの実施をはじめコミュニケーションの活性化にもつながっています。

各種指標の経年データ

| 指標 | 指標内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 健康診断結果 | 健康診断受診率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |

| 人間ドック受診率(30歳以上) | 78.1% | 79.2% | 78.7% | ||

| 精密検査受診率 | 69.2% | 82.3% | 86.1% | ||

| 特定保健指導実施率 | 60.8% | 67.4% | - | ||

| 有所見率 | 血圧 | 22.1% | 22.4% | 22.4% | |

| 血中脂質 | 35.4% | 34.0% | 32.4% | ||

| 肥満(BMIまたは腹囲判定により算出) | 34.0% | 34.7% | 33.7% | ||

| 血糖 | 10.3% | 11.1% | 10.3% | ||

| 肝機能 | 14.8% | 14.6% | 13.9% | ||

| 指標 | 指標内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|---|---|

| 運動習慣 | 適正な運動習慣のある人の割合(30分以上・週2日以上) | 25.0% | 26.5% | 28.8% |

| 飲酒習慣 | 適正な飲酒習慣のある人の割合(週に4日以内・1回2合未満、飲酒習慣なしの人を含む) | 61.4% | 58.1% | 56.5% |

| 食事習慣 | 週に5日以上朝食をとっている人の割合 | 60.6% | 61.7% | 67.3% |

| 睡眠習慣 | 睡眠で休養が充分とれている人の割合 | 76.7% | 74.9% | - |

| メンタルヘルス | ストレスチェック受検率 | 91.7% | 95.2% | 95.5% |

| ストレスチェックの「高ストレス者」割合 | 12.9% | 11.2% | 11.5% | |

| プレゼンティーズム | SPQ(東大1項目版)の全社員平均 | 15.1% | 16.9% | 18.9% |

| アブセンティーズム | 傷病による休職制度の利用日数の全社員平均 | 1.8日 | 1.8日 | 2.2日 |

| ワークエンゲージメント | wevoxにおける「健康」項目の全社員平均スコア

|

- | - | 62 |